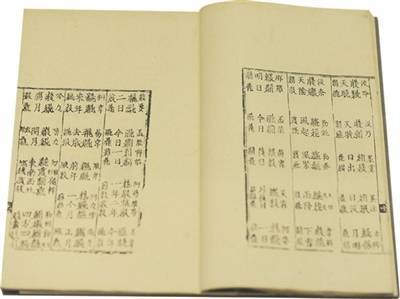

△《番汉合时掌中珠》内页。尤亚辉摄

11至13世纪,中国西北的广袤土地上,坐落着西夏王朝,它为后世留下了一份神秘而独特的文化遗产——西夏文。

西夏文是在成熟汉字的既有模式下创制和使用的:字形实际上是横、竖、撇、点、折等汉字基本笔画的重新组合,字义主要也是通过两个或两个以上西夏文字或其部件意义的叠加来表达,类似汉字中的会意字。

解读西夏文绝非坦途。西夏文结构复杂,笔画繁复,总字数在6000个左右,更有楷书、草书等多种书写形式。而西夏语(严格来说是党项语)也呈现了非常丰富的语音和语法形态,为解读工作增添了重重障碍。

上世纪初,黑水城文献的出土让西夏文解读工作迎来突破性进展。其中,西夏文和汉文双解通俗语汇辞书《番汉合时掌中珠》,曾被誉为“打开西夏文字之门的金钥匙”,是解读西夏文字的关键参照。借助这本只有37页的小书,100多年来学者们释读了上百种文献,逐步揭开西夏的神秘面纱。

解读西夏文及西夏文文献不仅在于传承“冷门绝学”,更在于挖掘文化遗产的时代价值,促进文明交流互鉴,推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展。

一是研究西夏语文之学。西夏文和西夏语中仍存在着许多未解之谜,如:西夏文草书文献的辨识、夏译藏传佛教文献的释读等,其中更不乏不少难解之谜,如西夏文的造字规则、西夏语的语音语法体系等,吸引着一代又一代学人潜心钻研、薪火相传,由此形成研究西夏语文的专门之学。

二是还原西夏历史面貌。出土西夏文文献数量众多、内容丰富。在传世汉文典籍留存无几的背景下,这些西夏文文献就成了深入探究西夏政治制度、经济形态与文化内涵的首要史源与宝贵资源。

三是印证中华民族交融。在西夏文文献中,有《论语》《孟子》《孝经》等中原文化经典译本,充分彰显了中华文明的统一性与包容性,已成为各民族共同的精神文化资源。

四是挖掘优秀传统文化。西夏文文献包罗万象,有很多是各民族共创、共享、共传的文化结晶。如西夏文类书《圣立义海》和西夏文谚语集《新集锦合辞》及法律文献《天盛改旧新定律令》等,均是那一时期西北各民族共同生产、共同生活的经验及智慧总结。

五是推动文明交流互鉴。西夏占据着丝绸之路的重要地段——河西走廊,是东西方文明交流互鉴的重要桥梁。西夏黑水城遗址壁画《众星曜簇拥的炽盛光佛》描绘了星神集会的热闹景象。这些艺术上被人格化的星神,有的源自中土,有的源自古印度,见证了不同文明的交融与共生。今天,西夏虽然在中国,但西夏研究依然是国际汉学交流的热点之一。

在人工智能深度赋能中华文明研究的当下,西夏文研究正迎来前所未有的发展机遇。其可预见的前景包括但不限于以下领域:一是通过建设国际西夏文献数据库,解决西夏文献分藏多国、不便利用的学术研究痛点;二是通过开发西夏文及西夏文文献智能识读系统,大幅提升西夏文的辨识水平和释读效率,进而辅助西夏文文献理解和分析;三是通过虚拟仿真与人工智能修复技术,让西夏文文献所承载的优秀文化遗产焕发出新的生机与活力。

文/杨浣

编辑/胡克青

佳禾资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。